এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব জীবদেহেই গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে। গ্যাসীয় বিনিময় জীবের একটি শারীরবৃত্তীয় কাজ। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া ভিন্নতর। উদ্ভিদ ও মানবদেহের গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়া এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

উদ্ভিদে গ্যাসীয় বিনিময়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

• মানুষের শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।

• ফুসফুসের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।

• মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া ও প্যাসীয় বিনিময় বর্ণনা করতে পারব।

• শ্বসনতন্ত্রের রোগ লক্ষণ, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

• নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসটির প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারব।

• ফুসফুসের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারব।

• শ্বসনতন্ত্রের রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব।

আমরা জানি যে উদ্ভিদের জীবনে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) এবং শ্বসন (Respiration) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রক্রিয়া। মূলত এই দুটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের প্যাসীয় বিনিময় ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়া দুটি ঘটে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য বায়ু থেকে CO₂ গ্রহণ করে এবং ০₂ ত্যাগ করে। অন্যদিকে শ্বসন প্রক্রিয়ায় জন্য ০₂ গ্রহণ করে এবং CO₂ ত্যাগ করে। উদ্ভিদে প্রাণীর মতো শ্বাস নেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ অল্প নেই, তবে পাতার স্টোমাটা ও পরিণত কান্ডের বাকলে অবস্থিত লেন্টিসেলের (Lenticel) মাধ্যমে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসের বিনিময় ঘটে। তোমরা জান, দিনের বেলা বা পর্যাপ্ত আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণের হার অধিক হয়। সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত অক্সিজেন গ্যাসের কিছু অংশ শ্বসন প্রক্রিয়ায় ব্যয় হয়। আবার শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কিছু অংশ সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহার হয়, তাই আদান-প্রদানকৃত অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ প্রায় সমান।

রাতের বেলা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোক পর্যার বন্ধ থাকে, তাই অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় না। অন্যদিকে দিবারাত্রি 24 ঘণ্টা শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, ফলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের উৎপাদন চলতে থাকে। এ জন্য বড় গাছের নিচে রাত্রিবেলা ঘুমালে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

উদ্ভিদ তার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় প্যাস সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের পাতা যেরকম বাতাস থেকে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করে, তেমনি মূল মাটি থেকে পানি শোষণ করে। শোষিত সেই পানির সাথে CO₂ এর বিক্রিয়ার ফলে ০₂ গ্লাস উৎপাদন হয়, যা বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। এভাবে উদ্ভিদদেহে গ্যাস বিনিময় চলতে থাকে।

অক্সিজেন জীবনধারণের অপরিহার্য উপাদান। কোনো প্রাণীই অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। মানবদেহে বাতাসের সাথে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং রপ্তর মাধ্যমে দেহের সব অঙ্গে পৌঁছায়। দেহকোষে পরিপাক হওয়া খাদ্যের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে, ফলে তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপ দেহকে উষ্ণ রখে এবং প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়।

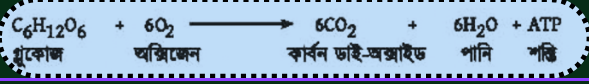

অক্সিজেন এবং খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। রক্ত উপাদানগুলোকে ফুসফুসে নিয়ে যায়। সেখানে অক্সিজেন শোষিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়। যে প্রক্রিয়া দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশন করা হয়, তাকে শ্বাসকার্য বলে। যে জৈবিক প্রক্রিয়া প্রাণিদেহের খাদ্যবস্তুকে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে জারিত করে মজুত শন্তিকে ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশন করে, তাকে শ্বসন বলে। দেহের ভিতর গ্যাসীয় আদান-প্রদান একবার ফুসফুসে এবং পরে দেহের প্রতিটি কোষে পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়। শ্বসনের সরল বিক্রিয়াটি এরকম:

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ প্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ এবং নিঃশ্বাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহ থেকে বের করতেই হয়, তা না হলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, কারণ তিন-চার মিনিটের বেশি দেহে অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। দেহের সচেতন, অচেতন উভয় অবস্থাতেই অবিরাম অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমন চলে। আর সাথে সাথে প্রতিনিয়ত দেহরক্ষার নানাবিধ প্রক্রিয়াও চলতে থাকে, যার ফলে প্রাণী বেঁচে থাকে।

যে অভঙ্গগুলোর সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালিত হয়, সেগুলোকে একত্রে শ্বসনতন্ত্র বলে। শ্বসনতন্ত্রের সাথে সম্পৃপ্ত অঙ্গগুলো হলো: নাসারন্দ্র ও নাসাপথ, গলনালি বা গলবিল, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া, বায়ুনালি বা ব্রংকাস, ফুসফুস এবং মধ্যচ্ছদা।

(a) নাসারন্দ্র ও নাসাপথ (Nasal cavity and Nasal passage)

শ্বসনতন্ত্রের প্রথম অংশের নাম নাসিকা বা নাক। এটা মুখগহ্বরের উপরে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার গহ্বর। নাক বা নাসিকার সাহায্যে কোনো বস্তুর সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বুঝা যায়। এক বিশেষ ধরনের স্নায়ু এই অঙ্গকে উদ্দীপিত করে, ফলে আমরা গন্ধ পাই। নাসিকা এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে সেটি প্রশ্বাসের সময় বাতাসকে ফুসফুসের গ্রহণের উপযোগী করে দেয়।

নাসাপথ সামনে নাসিকাছিদ্র এবং পিছনে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি পাতলা প্রাচীর দিয়ে এটি দু ভাগে বিভক্ত। এর সামনের অংশ লোমাবৃত এবং পিছনের অংশ শ্লেষ্ম প্রস্তুতকারী একটি পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বায়ুতে বিদ্যমান ধূলিকণা, রোগজীবাণু এবং আবর্জনা থাকলে তা এই লোম এবং পর্দাতে আটকে যায়। এতে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করার পূর্বে কিছু পরিমাণে নির্মল হয়ে যায়। এছাড়া শ্বসনের জন্য গৃহীত বায়ু নাসাপথ দিয়ে যাওয়ার সময় কিছুটা উষ্ণ এবং আর্দ্র হয়। এর ফলে হঠাৎ ঠান্ডা বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে সাধারণত কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারে না।

(b) গলবিল (Pharynx)

মুখ হাঁ করলে মুখগহ্বরের পিছনে যে অংশটি দেখা যায়, সেটাই গলবিল। নাসাপথের পিছনের অংশ থেকে স্বরযন্ত্রের উপরিভাগ পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। এর পিছনের অংশের উপরিতলে একটি ছোট জিহ্বার মতো অংশ থাকে, এটাই আলাজিহ্বা (Soft palate)।

খাদ্য এবং পানীয় পলাধঃকরণের সময় এটা নাসাপথের পশ্চাৎপথ বন্ধ করে দেয়। ফলে কোনো প্রকার খাদ্য নাসিকা পথে বাইরে আসতে পারে না। খাদ্যগ্রহণের সময় প্রচুর পরিমাণে পিচ্ছিল পদার্থ নিঃসরণ করাও এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সম্ভবত উন্নততর স্বরযন্ত্রের বিবর্তনের সাথে আলাজিহ্বার উদ্ভবের একটা সম্পর্ক আছে, যেটি কেবল মানুষেই সবচেয়ে বেশি বিকশিত।

(c) স্বরযন্ত্র (Larynx)

এটা গলবিলের নিচে এবং শ্বাসনালির উপরে অবস্থিত। স্বরযন্ত্রের দুই ধারে দুটি পেশি থাকে। এগুলোকে (Vocal cord) বলে। স্বরযন্ত্রের উপরে একটি জিহ্বা আকৃতির ঢাকনা রয়েছে। একে উপজিহ্বা (Epiglottis) বলে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় এটি খোলা থাকে এবং এ পথে বাতাস ফুসফুসে যাতায়াত করতে পারে। খাওয়ার সময় ঐ ঢাকনাটা স্বরযন্ত্রের মুখ ঢেকে দেয় ফলে আহার্য দ্রব্যাদি সরাসরি খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে। শ্বাস-প্রশ্বাসে এর কোনো ভূমিকা নেই।

(d) শ্বাসনালি (Trachea)

এটি খাদ্যনালির সামনে অবস্থিত একটি ফাঁপা নল। এই নালিটি স্বরযন্ত্রের নিচের অংশ থেকে শুরু করে কিছু দূর নিচে গিয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি বায়ুনলের সৃষ্টি হয়, এগুলো শ্বাসনালি। এর প্রাচীর কতগুলো অসম্পূর্ণ বলায়াকার তরুণাস্থি ও পেশি দিয়ে গঠিত। এর অন্তর্গাত্র ঝিল্লি দিয়ে আবৃত। এ ঝিল্লিতে সূক্ষ্ম লোমযুক্ত কোষ থাকে। এর ভিতর দিয়ে বায়ু আসা-যাওয়া করে। শ্বাসনালির ভিতর দিয়ে কোনো অপ্রয়োজনীয় বস্তুকণা প্রবেশ করলে সূক্ষ্ম লোমগুলো সেগুলোকে শ্লেষ্মার সাথে বাইরে বের করে দেয়।

(e) রংফাস (Bronchus)

শ্বাসনালি স্বরযন্ত্রের নিম্নাংশ থেকে শুরু হয়ে ফুসফুসের নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে ডান এবং বাম দিকে দুটি শাখায় বিভন্ত হয়। এ শাখাগুলো যথাক্রমে বাম এবং ডান ফুসফুসে প্রবেশ করে। এগুলো ব্রংকাই (একবচনে ব্রংকাস) নামে পরিচিত। ফুসফুসে প্রবেশ করার পর ব্রংকাই দুটি অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভন্ত হয়। এগুলোকে অণুক্রোম শাখা (bronchiole) বলে। এদের গঠনশৈলী শ্বাসনালির অনুরূপ।

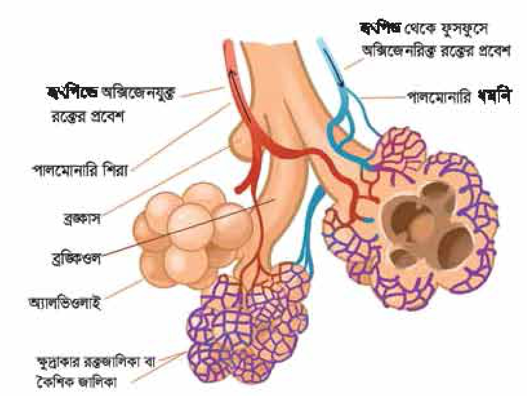

(f) ফুসফুস (Lung)

ফুসফুস শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। বক্ষপহ্বরের ভিতর হৃৎপিন্ডের দুই পাশে দুটি ফুসফুস অবস্থিত। এটি স্পঞ্জের মতো নরম, কোমল ও হালকা লালচে রঙের। ডান ফুসফুস তিন খণ্ডে এবং বাম

ফুসফুস দুই খণ্ডে বিভক্ত। ফুসফুস দুই ভাঁজবিশিষ্ট প্লুরা নামক পর্দা দিয়ে আবৃত। দুই ভাঁজের মধ্যে এক প্রকার রস নির্গত হয়। ফলে শ্বাসক্রিয়া চলার সময় ফুসফুসের সাথে বক্ষপাত্রের কোনো ঘর্ষণ হয় না। ফুসফুসে অসংখ্য বায়ুথলি বা বায়ুকোষ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্বাসনালি ও রক্তনালি থাকে। বায়ুথলিগুলোকে বলে অ্যালভিওলাস (Alveolus)। বায়ুথলিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুক্রোম শাখাপ্রান্তে মৌচাকের মতো অবস্থিত। নাসাপথ দিয়ে বায়ু সরাসরি বায়ুথলিতে যাতায়াত করতে পারে। বায়ুথলি পাতলা আবরণী দিয়ে আবৃত এবং প্রতিটি বায়ুখলি কৈশিকনালিকা দিয়ে পরিবেষ্টিত। বায়ু প্রবেশ করলে এগুলো বেলুনের মতো ফুলে ওঠে এবং পরে আপনা-আপনি সংকুচিত হয়। বায়ুথলি ও কৈশিক নালিকার গাত্র এত পাতলা যে এর ভিতর দিয়ে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে।

একক কাজ

কাজ: ফুসফুসের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত কর।

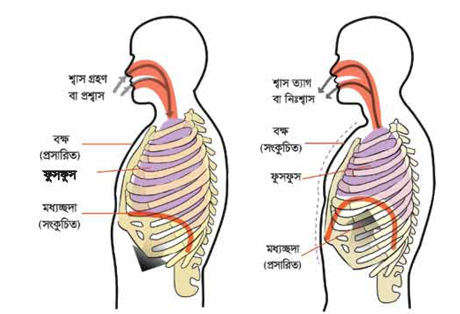

(g) মধ্যচ্ছদা (Diaphragm)

বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বর পৃথককারী পেশিবহুল পর্দাকে মধ্যচ্ছদা বলে। এটি দেখতে অনেকটা প্রসারিত ছাতার মতো। মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হলে নিচের দিকে নামে, তখন বক্ষগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এটি প্রসারিত হলে উপরের দিকে উঠে এবং বক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। মধ্যচ্ছদা প্রশ্বাস গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের অঙ্গগুলো কেবল গলবিলের দিকে খোলা, অন্য সবদিকে বন্ধ। ফলে নাসাপথের ভিতর দিয়ে ফুসফুসের বায়ুথলি পর্যন্ত বাতাস নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে। স্নায়বিক উত্তেজনা দিয়ে শ্বাসকার্য পরিচালিত হয়। স্নায়বিক উত্তেজনার কারণে পিঞ্জরাস্থির মাংসপেশি ও মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হয়। ফলে মধ্যচ্ছদা নিচের দিকে নেমে যায় এবং বক্ষগহ্বর প্রসারিত হয়। বক্ষগহ্বরের আয়তন বেড়ে গেলে বায়ুর চাপ কমে যায়, ফলে ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর চাপ বাইরের বায়ুর চাপের চেয়ে কমে যায়। বক্ষপহ্বরের ভিতর এবং বাইরের চাপের সমতা রক্ষার জন্য প্রশ্বাস বায়ু ফুসফুসের ভিতর সহজে প্রবেশ করতে পারে। এই পেশি সংকোচনের পরপরই পুনরায় প্রসারিত হয়। তাই মধ্যচ্ছদা পুনরায় প্রসারিত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং বক্ষগহ্বরের আয়তন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এতে ফুসফুসের ভিতরের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়, ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বায়ুসমৃদ্ধ বাতাস নিঃশ্বাসরূপে বাইরে বের হয়ে যায়। এভাবে মানবদেহে প্রতিনিয়ত শ্বাসকার্য চলতে থাকে। মূলত এটা বহিঃশ্বসন।

গ্যাসীয় বিনিময়

গ্যাসীয় বিনিময় বলতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময়কে বুঝায়। এটি মূলত বায়ু ও ফুসফুসের রক্তনালির ভিতরে ঘটে। সব ধরনের গ্যাসীয় বিনিময়ের মূলে রয়েছে ব্যাপন প্রক্রিয়া। গ্যাসীয় বিনিময়কে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়, অক্সিজেন শোষণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ।

অক্সিজেন শোষণ

ফুসফুসের বায়ুখলি বা অ্যালভিওলি ও রক্তের চাপের পার্থক্যের জন্য অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রবেশ করে। ফুসফুস থেকে ধমনির রক্তে অক্সিজেন প্রবেশ করার পর রস্তে অক্সিজেন দুভাবে পরিবাহিত হয়। সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে পরিবাহিত হয়। বেশির ভাগ অক্সিজেনই হিমোগ্লোবিনের লৌহ অংশের সাথে হালকা বন্ধনের মাধ্যমে অক্সিহিমোগ্লোবিন নামে একটি অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। অক্সিহিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেন সহজে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন → অক্সিহিমোগ্লোবিন (অস্থায়ী যৌগ)

অক্সিহিমোগ্লোবিন → মুক্ত অক্সিজেন + হিমোগ্লোবিন

রন্ত কৈশিকনালিতে পৌঁছার পর অক্সিজেন পৃথক হয়ে প্রথমে লোহিত রক্তকণিকার আবরণ ও পরে কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদ করে লসিকাতে প্রবেশ করে। অবশেষে লসিকা থেকে কোষ আবরণ ভেদ করে কোষে পৌঁছে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন

খাদ্য জারণ প্রক্রিয়ায় কোষে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রথমে কোষ আবরণ ভেদ করে আন্তঃকোষীয় তরল ও লসিকাতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদ করে রক্তরসে প্রবেশ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রধানত সোডিয়াম বাইকার্বোনেট (NaHCO3) রূপে রক্তরসের মাধ্যমে এবং পটাশিয়াম বাই কার্বোনেট KHCO3 রূপে লোহিত রক্তকণিকা দিয়ে পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে আসে, সেখানে কৈশিকনালি ও বায়ুথলি ভেদ করে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

একক কাজ

কাজ: নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত গ্যাসের প্রকৃতি নির্ণয়।

উপকরণ: দুটি টেস্টটিউব, একটি 10 ml. ইনজেকশন সিরিজ (সুচ বাদে), দুটি প্লাস্টিকের নল (যার অন্তত একটি নল সিরিজের মুখে বায়ুরোধী করে আটকালো যায়) এবং চুনের পানি।

পদ্ধতি: টেস্টটিউব দুটিতে সমপরিমাণ চুনের পানি নিতে হবে। তারপর দুটি টেস্টটিউবের প্রতিটির মধ্যে একটি করে নল এমনভাবে প্রবেশ করাতে হবে যাতে দুটি নলেরই এক প্রান্ত চুনের পানিতে ডুবে থাকে। এবার একটি নলের এক প্রান্ত সিরিঞ্জের মুখে বায়ুরোধী করে আটকাতে হবে। তবে আটকানোর আগে সিরিঞ্জের পিস্টন প্রায় পুরোটা টেনে 10 mL. দাগ পর্যন্ত নিতে হবে। নলের সাথে সিরিঞ্জ আটকানোর পর পিস্টন পুরোটা চেপে দিতে হবে। এর ফলে টেস্টটিউবের চুনের পানির মধ্যে বুদ্বুদ সৃষ্টি হবে। একইভাবে আরও কয়েকবার বায়ু চালনা কর। অপর টেস্টটিউবে চুনের পানিতে ডোবানো নলের উপরের প্রান্তে মুখ লাগিয়ে শ্বাস ছাড়তে থাক, শ্বাস ছাড়ার সময় নাক চেপে ধরলে ভালো হয়। তবে শ্বাস নেওয়ার সময় নল থেকে প্রতিবার মুখ সরিয়ে নাও। উভয় টেস্টটিউবের চুনের পানি প্রায় 15 সেকেন্ড ধরে পর্যবেক্ষণ কর। টেস্টটিউব দুটির কোনোটিতেই পরিবর্তন না ঘটলে আরও 15 সেকেন্ড ধরে পরীক্ষা চালাতে থাক।

পর্যবেক্ষণ: একটু লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে টেস্টটিউবের চুনের পানিতে সিরিঞ্জের মাধ্যমে সাধারণ বাতাস চালনা করা হয়েছে সেটিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর যেটিতে নিঃশ্বাস বায়ু চালনা করা হয়েছে, সেটি ঘোলা হয়ে দুধের মতো রং ধারণ করেছে।

সিদ্ধান্ত: নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতির ফলে চুনের পানি ঘোলা হয়ে গেছে। কারণ নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সাধারণ বাতাসের (বা আমরা প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করি) তুলনায় বেশি থাকে। এজন্য সাধারণ বায়ু চালনা করায় চুনের পানির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ফুসফুস শ্বসনতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অল্প। ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে অনেক সময় এ অঙ্গটি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বায়ুদূষণ, বিভিন্ন প্রকার ভাসমান কণা এবং রাসায়নিকের প্রভাবেও ফুসফুস অসুস্থ হতে পারে। অনেক সময় অজ্ঞতা ও অসাবধানতার কারণে ফুসফুসে নানা জটিল রোগ দেখা দেয় এবং সংক্রমণ ঘটে। ফুসফুসের সাধারণ রোগগুলোর কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও সাবধানতাগুলো জানা থাকলে অনেক জটিল সমস্যা এমনকি মৃত্যুঝুঁকিও অনেকাংশে কমানো যায়।

(a) অ্যাজমা বা হাঁপানি (Asthma)

অ্যাজমা সাধারণত রোগ প্রতিরোধ-ব্যবস্থার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো একটি বহিঃস্থ পদার্থ ফুসফুসে প্রবেশ করলে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করতে দেহের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার যেটুকু প্রতিক্রিয়া দেখানোর কথা, তার চেয়ে অনেক তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটলে অ্যাজমা হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাজমা আক্রান্ত শিশু বা ব্যক্তির বংশে হাঁপানি বা অ্যালার্জির ইতিহাস থাকে। এটি ছোঁয়াচে নয়, জীবাণুবাহিত রোগও নয়।

কারণ: যেসব খাবার খেলে এলার্জি হয় (চিংড়ি, গরুর মাংস, ইলিশ মাছ ইত্যাদি), বায়ুর সাথে ধোঁয়া, ধূলাবালি, ফুলের রেণু ইত্যাদি শ্বাস গ্রহণের সময় ফুসফুসে প্রবেশ করলে হাঁপানি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত সর্দি কাশি থেকে হাঁপানি হওয়ার আশংকা থাকে। বছরের বিশেষ ঋতুতে বা ঋতু পরিবর্তনের সময় এ রোগ বেড়ে যেতে পারে।

লক্ষণ

-হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।

-শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়, ঠোঁট নীল হয়ে যায়, গলার শিরা ফুলে যায়।

-রোগী জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে, এ সময় বুকের ভিতর সাঁই সাঁই আওয়াজ হয়।

-ফুসফুসের বায়ুথলিতে ঠিকমতো অক্সিজেন সরবরাহ হয় না বা বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে রোগীর বেশি কষ্ট হয়।

-কাশির সাথে কখনো কখনো সাদা কফ বের হয়।

-সাধারণত জ্বর থাকে না।

-শ্বাস নেওয়ার সময় রোগীর পাঁজরের মাঝে চামড়া ভিতরের দিকে ঢুকে যায়।

-রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

চিকিৎসায় এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। তবে ঔষধ সেবনে রোগী কিছুটা আরাম বোধ করে।

যেসব খাদ্য খেলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়, সেগুলো না খাওয়া।

-আলো-বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা।

-যেসব জিনিসের সংস্পর্শ হাঁপানি বাড়ায় তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা। যেমন- পশুর লোম, কৃত্রিম আঁশ ইত্যাদি।

-ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়া ও সাবধানতা অবলম্বন করা।

-ধূমপান, গুল, সাদা পাতা, জর্দা ইত্যাদির ব্যবহার পরিহার করা।

-শ্বাসকষ্টের সময় রোগীকে তরল খাদ্য খাওয়ানো।

প্রতিরোধ

-স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করা।

-বায়ুদূষণ, বাসস্থান বা কর্মক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, এমন সব বস্তুর সংস্পর্শ পরিহার করা।

-হাঁপানি রোগীর শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্য সবসময় সাথে ঔষধ রাখা ও প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা।

এখানে লক্ষণীয় যে হাতুড়ে চিকিৎসকেরা অনেক সময় উচ্চমাত্রায় ক্ষতিকারক স্টেরয়েড দিয়ে এর চিকিৎসা করে থাকে, যেটি উচ্চমাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগীর কষ্ট তাৎক্ষণিকভাবে উপশম হলেও দীর্ঘমেয়াদি এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। তাই এ ধরনের চিকিৎসা বা চিকিৎসক থেকে দূরে থাকতে হবে।

(b) ব্রংকাইটিস (Bronchitis)

শ্বাসনালির ভিতরে আবৃত প্রদাহকে ব্রংকাইটিস বলে। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে ঝিল্লিগাত্রে প্রদাহ হতে পারে। একবার ব্রংকাইটিস হলে বারবার এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সাধারণত শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

কারণ: ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও দূষণ (যেমন কলকারখানার ধুলাবালি এবং ধোঁয়াময় পরিবেশ) এ রোগের প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। স্যাঁতসেঁতে ধূলিকণা মিশ্রিত আবহাওয়া, ঠান্ডা লাগা থেকেও এ রোগ হওয়ার আশংকা থাকে।

লক্ষণ

-কাশি, বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হয়।

-কাশির সময় রোগী বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে।

-শক্ত খাবার খেতে পারে না।

-কাশির সাথে অনেক সময় কফ বের হয়। যদি কমপক্ষে একটানা ও মাস কাশির সাথে কফ থাকে এবং এরকম -অসুস্থতা পরপর 2 বছর দেখা যায়, তাহলে রোগীর ক্রনিক ব্রংকাইটিস হয়ে থাকতে পারে।

প্রতিকার

-ধূমপান, মদ্যপান, তামাক বা সাদাপাতা খাওয়া বন্ধ করা।

-ডাক্তারের পরমার্শ অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করানো।

-রোগীকে সহনীয় উষ্ণতা ও শুষ্ক পরিবেশে রাখা।

-পুষ্টিকর তরল ও গরম খাবার খাওয়ানো। যেমন: গরম দুধ, স্যুপ ইত্যাদি।

-রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া।

প্রতিরোধ

-ধূমপান ও তামাক সেবনের মতো বদ অভ্যাস ত্যাগ করা।

-ধুলাবালি ও ধোঁয়াপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা থেকে বিরত থাকা।

-শিশু বা বয়স্কদের যেন মাথায় ঠান্ডা না লাগে সেদিকে নজর রাখা।

(c) নিউমোনিয়া (Pneumonia)

নিউমোনিয়া একটি ফুসফুসের রোগ। অত্যধিক ঠান্ডা লাগলে এ রোগ হতে পারে। হাম ও ব্রংকাইটিস রোগের পর ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হতে দেখা যায়। শিশু এবং বয়স্কদের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ।

কারণ: নিউমোকক্কাস (Pneumococcus) নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগের অন্যতম কারণ। এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকের আক্রমণে নিউমোনিয়া হতে পারে। এমনকি বিষম খেয়ে খাদ্যনালির রস শ্বাসনালিতে ঢুকলে সেখান থেকেও নিউমোনিয়া হতে পারে।

লক্ষণ

-ফুসফুসে শ্লেষ্মা-জাতীয় তরল পদার্থ জমে কফ সৃষ্টি হয়।

-কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়।

-দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ বেশি জ্বর হয়।

-চূড়ান্ত পর্যায়ে বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়, মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হয়।

প্রতিকার

-ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

-তরল ও গরম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো।

-বেশি করে পানি পান করানো।

প্রতিরোধ

-শিশু ও বয়স্কদের যেন ঠান্ডা না লাগে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

-ধূমপান পরিহার করা।

-আলো-বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা।

-রোগীকে সহনীয় উষ্ণতায় ও শুষ্ক পরিবেশে রাখা।

(d) যক্ষ্মা (Tuberculosis)

যক্ষ্মা একটি পরিচিত বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে যক্ষ্মার জীবাণুযুক্ত ত্বকের ক্ষতের সংস্পর্শে এলে কিংবা সংক্রমিত গরুর দুধ খেয়েও কেউ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। উল্লেখ্য, যেকোনো লোক, যেকোনো সময়ে এ রোগ দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। যারা অধিক পরিশ্রম করে, দুর্বল, স্যাঁতসেঁতে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে, অপুষ্টিতে ভোগে অথবা যক্ষ্মা রোগীর সাথে বসবাস করে, তারা এ রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। আমাদের অনেকের ধারণা, যক্ষ্মা শুধু ফুসফুসের রোগ। আসলে ধারণাটা একেবারেই সঠিক নয়। যক্ষ্মা অন্ধ্র, হাড়, ফুসফুস এরকম দেহের প্রায় যেকোনো স্থানে হতে পারে।দেহে এ রোগের আক্রমণ ঘটলে সহজে এর লক্ষণ প্রকাশ পায় না। যখন জীবাণুগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধক শ্বেত রক্তকণিকাকে পরাস্ত করে দেহকে দুর্বল করে, তখনই এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কারণ: সাধারণত Mycobacterium tuberculosis নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। তবে Mycobacterium গণভুক্ত আরও কিছু ব্যাকটেরিয়া যক্ষ্মা সৃষ্টি করতে পারে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করলে অতি সহজে দেহে রোগ জীবাণুর বিস্তার ঘটে।

রোগ নির্ণয়: কফ পরীক্ষা, চামড়ার পরীক্ষা (MT test), সাইটো ও হিস্টোপ্যাথলজি পরীক্ষা এবং এক্স-রের সাহায্যে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে যক্ষ্মায় ঠিক কোন অঙ্গটি আক্রান্ত হয়েছে, তার উপরে নির্ভর করবে কোন পরীক্ষাটি করতে হবে। বর্তমানে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটি নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় কিনা তা নিয়ে গবেষণা চলছে। ইদানীং আমাদের দেশে রোগীর কফসহ বিভিন্ন নমুনায় যক্ষা জীবাণু আছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য DNA ভিত্তিক পরীক্ষা চালু হয়েছে।

লক্ষণ

-রোগীর ওজন কমতে থাকে, আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে।

-সাধারণত তিন সপ্তাহের বেশি সময় কাশি থাকে।

-খুসখুসে কাশি হয় এবং কখনো কখনো কাশির সাথে রক্ত যায়।

-রাতে ঘাম হয়, বিকেলের দিকে জ্বর আসে। দেহের তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ে না।

-বুকে পিঠে ব্যথা হয়।

-অজীর্ণ ও পেটের পীড়া দেখা দেয়।

প্রতিকার

-ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করা।

-এ রোগের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি। ডাক্তারের পরমার্শ অনুযায়ী রোগ নিবারণের নিয়মগুলো কঠিনভাবে মেনে চলা।

-প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে বা স্যানাটোরিয়ামে পাঠানো।

-রোগীর ব্যবহারের সবকিছু পৃথক রাখা।

-রোগীর কফ বা থুতু মাটিতে পুঁতে ফেলা।

-রোগীর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা ও পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা।

-ডাক্তারের নির্দেশ ব্যতীত কোনো অবস্থায় ঔষধ সেবন বন্ধ না করা।

প্রতিরোধ

এ মারাত্মক রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে হলে শিশুদের যক্ষ্মা প্রতিষেধক বিসিজি টিকা দিতে হবে। শিশুর জন্মের পর থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। বিসিজি টিকা শিশুদের প্রাণঘাতী যক্ষ্মা থেকে সুরক্ষা দিলেও বড় হয়ে গেলে তা সাধারণত আর কার্যকর থাকে না। তাই শিশু বয়সে টিকা দিলে তা আজীবন যক্ষ্মা থেকে সুরক্ষা দেয় না।বর্তমানে দেশের বিভিন্ন টিকাদান কেন্দ্রে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

(e) ফুসফুসের ক্যান্সার (Lung cancer)

সব ধরনের ক্যান্সারের মধ্যে ফুসফুস ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। আমাদের দেশে পুরুষের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ ফুসফুস ক্যান্সার। যক্ষ্মা বা কোনো ধরনের নিউমোনিয়া ফুসফুসে এক ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয়।

কারণ: ফুসফুস ক্যান্সারের অন্যতম কারণ ধূমপান। বায়ু ও পরিবেশদূষণ এবং বাসস্থান অথবা কর্মক্ষেত্রে দূষণ ঘটতে পারে এমন সব বস্তুর (যেমন: এ্যাসবেস্টাস, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, নিকেল, কঠিন ধাতুর গুঁড়া ইত্যাদি) সংস্পর্শে আসার কারণেও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।

লক্ষণ: ফুসফুস ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো যত দ্রুততার সাথে নির্ণয় করা যায় এবং চিকিৎসা প্রদান করা যায়, তত বেশি দিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক অবস্থায় যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলো হলো:

-দীর্ঘদিন ধরে খুসখুসে কাশি ও বুকে ব্যথা।

-ভগ্নস্বর, ওজন হ্রাস এবং ক্ষুধামান্দ্য।

-হাঁপানি, ঘনঘন জ্বর হওয়া।

-বারবার ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়ায় সংক্রমিত হওয়া।

রোগ নির্ণয়

প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সারের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য থুথু বা শ্লেষ্মা বিশ্লেষণ করা, বুকের এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ইত্যাদি করতে হয়। চূড়ান্ত রোগনির্ণয়ের জন্য সাধারণত সাইটো ও হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করতে হয়।

প্রতিকার

-রোগের লক্ষণগুলো দেখা গেলে অনতিবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।

-রোগ নির্ণয়ের পর ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

-প্রয়োজনে রেডিয়েশন থেরাপি প্রয়োগ করা, যেখানে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়।

প্রতিরোধ

-বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যান্সার প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, যথা:

-ধূমপান ও মদ্যপান না করা।

-অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্য না খাওয়া।

-নিয়মিত ব্যায়াম করা।

-পরিমাণমতো শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোষীয় শ্বসন কাকে বলে?

২. প্লুরার কাজ কী?

৩. ব্রংকাইটিস কী?

৪. মধ্যচ্ছদার কাজ কী?

৫. নিউমোনিয়া কেন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. যক্ষ্মা রোগের লক্ষণগুলো লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটির সংক্রমণে যক্ষ্মা হয়?

ক. ভাইরাস

খ. ব্যাকটেরিয়া

গ. ছত্রাক

ঘ. প্রোটোজোয়া

২. উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময়ে সাহায্য করে-

সৃজনশীল প্রশ্ন

১-

ক. রক্তের কোন কণিকা অক্সিজেন বহন করে?

খ. ট্রাকিয়া বলতে কী বোঝায়?

প. চিত্রে P-এর সংঘটিত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে গ্যাস বিনিময়ের ক্ষেত্রে P ও Q একে অপরের উপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর।

2. রাশেদ ও জামিল জাহাজ ভাঙা শিল্পে কাজ করেন। কাশি ও বুকে ব্যথাসহ অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় ভোগায় উভয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হন যে রাশেদের শ্বসন অঙ্গের কোষ বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে জামিলের রোগটি শ্বসন অঙ্গ ছাড়াও অন্ধ্র ও হাড়ে বিস্তার লাভ করেছে।

ক. মধ্যচ্ছদা কী?

খ. বহিঃশ্বসন বলতে কী বোঝায়?

গ. রাশেদের দেহে রোগটি কীভাবে ছড়ায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাশেদ ও জামিলের রোগ দুটির মধ্যে কোনটির নিরাময় তুলনামূলকভাবে সহজতর- কারণ বিশ্লেষণ কর।

common.read_more